【事例紹介】市民活動×週末ヒーロー育成講座の効果とは?

今日も古本屋をしながら「まちづくり」や「市民活動」に関する講座を日本全国で開催しております。

さて、全国各地で週末ヒーロー育成講座(その他関連事業)をはじめる前によくお尋ねされることがあります。

●具体的にどんな内容なんですか〜?

●これまでにどんな活動が生まれたんですか〜?

この記事ではそんな声に少しでもお答えできるよう、「『週末ヒーロー育成講座』を導入したら、どんな効果があるのか」と「全国の市民活動の例」について解説してみますね。

また、この記事はこんな方にもおすすめですよ。

- ●市民活動に関する講座の開講を検討中の担当者の方

- ●まちづくりに関する講座をよりよくしたいとお考えの方

- ●週末ヒーロー育成講座の効果や概要を知りたい方

今日も「自分の関心ゴトで世の中をちょっとよくする」そんな全国に週末ヒーローが全国に生まれることを願っています。

そもそも「市民活動」って?

市民活動とは、社会的な問題(困りごと)の解決を目指して、市民が主体となって課題の解決に取り組むことです。

しかし、多くの市民活動では課題に対して「こうすべきだ」というある種の”呪縛”が数多く存在しています。では、そんな呪縛的な活動ではなぜうまくいかないのか?

これを 『「無理しない」地域づくりの学校』の共著者である 竹端寛さん(障害者福祉政策 / 福祉社会学者)はこのように語っています。

だが、正直に申し上げて、「国がそうしろと言っているから、皆さん取り組みましょう」というトップダウン的な展開は、少なくとも地域課題に関しては、向いていない。それは、なぜなのか。

理由は簡単だ。人は、説得されても、自分が納得しなければ、動かないからだ。福祉現場で働く専門職に、地域の事を考えましょう、と号令をかけても、当の本人自身が福祉の「枠組み」に固執している限り、「目の前のケースへの対応で日々一杯一杯なのに、なぜ地域のことにまで関わらねばならないのか?」という問いが先行して、積極的に関与しようとしない。

自分事としてオモロイ仕事を――『「無理しない」地域づくりの学校』発刊に寄せて/竹端寛 – SYNODOS

つまり「◯◯町は、こうあるべきだ」「こうしなければならない」という思考こそが、市民の新たなチャレンジの1歩の芽を摘んでしまっているのではないでしょうか?

まずは、「自分の関心ゴト」や「ちょっと気になるコト」にちょっと取り組んでみる。まずはそんな1歩が大切です。

「週末ヒーロー育成講座」では、そんな凝り固まった現状を突破するべく、一人ひとりが「こうしたい」と語り、それを「いいね」とひたすら共感しまくる。

参加いただく市民のみなさんはもちろん、発起人や関連団体も含めて「全員が自分の言葉で語り合える場所」を作っています。

「市民活動」によくある悩みとこれからのカタチ

いざ「市民活動を活性化させるぞ!」と意気込んでもなかなか発展しない。「単発のセミナーイベントが主で、活動が長続きしない」などはよくある話です。

ここでは、従来の市民活動のケースとこれから求められる市民活動について比較しながら紹介します。

市民活動にまつわる「よくある悩み」とは?

市民活動によく伺う悩みとして、「高齢化に伴う担い手不足」「課題の幅が広い」「セミナーなどの効果がイマイチ」の3つがよく挙げられます。それぞれ解説していきますね。

1:高齢化に伴う地域の担い手不足

みなさんがお住まいの地域にも「自治会」や「子ども会」があるでしょう。ただ、多くの現場で、運営者の高齢化に悩んでいる場面を多く見かけます。

「20〜40代の若者にも活躍してもらいたい…!」そう思いつつも、「どうしたら若者も積極的に参加してくれるのか」といった悩みもよく伺います。

誰かが1人でやるよりも、地域でできる小さなことを一人ひとりが持ち寄って町をちょっとよくする。こんな取り組みには地域の若い力にどんどん頼っていきたいものですね。

2:課題の幅広い

市民活動とひと言に言っても、子育て・教育・地域の交通問題・環境に配慮した取り組み…など取り扱うテーマは各地でさまざまです。

これだけ多様なテーマがあると、「なにかしたい。だけど、何からしたらいいかわからない。」と戸惑ってしまうことも。

だからこそ「何かやりたい方」のチャレンジをきちんと吸い上げ、少しずつ地域の担い手として、地域に貢献できる場があれば、チャレンジした本人も、町のだれかにとってもお互いにとって幸せになれます。

そんな連鎖が続けば自然と地域の担い手も増え、町が活気づくはず。幅広いテーマの中でも自分が「実は…◯◯に興味があって」と言い出せるような場が地域に必要なのです。

3:セミナーなどの効果がイマイチ

市民活動の活性化のために「実績のある方の研修」を実施するがこともあるでしょう。しかし、この取り組みも一概に効果がないとは言えませんが、「勉強になりました」「いいお話、ありがとうございました」こんな感じでせっかくの何かやりたい気持ちがストップしてしまうという悩みもよく見受けられます。

ここで大切なことは、「じゃあ、自分なり次どんなことやる?」と考え、話したり数ヶ月後に講師に「こんなこと、やってみました!」と小さくても実行することです。

実際、私(尾野)も「こんなことやってみました!」と、報告を聞けた方が10倍嬉しいです(笑)

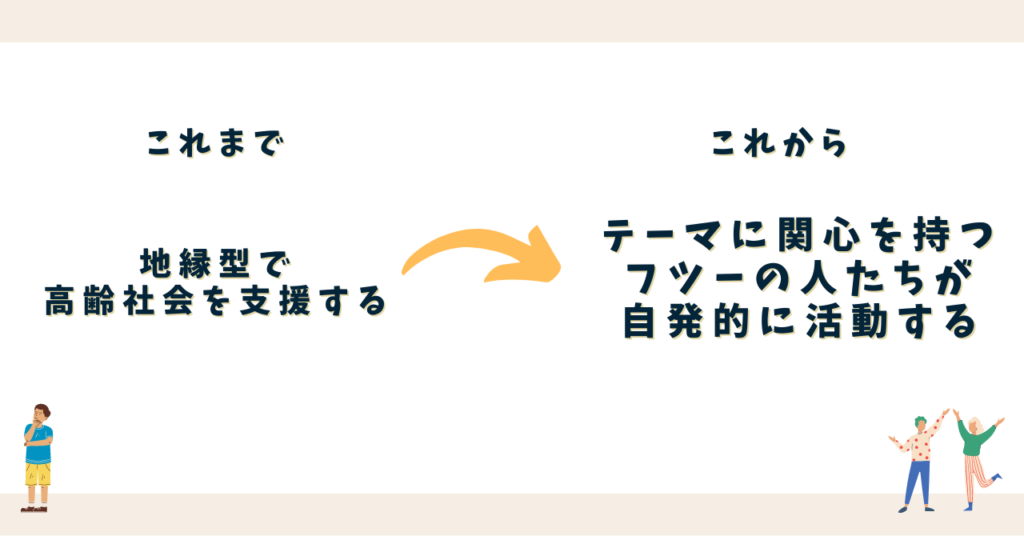

これまでの「市民活動」とこれからの「カタチ」

従来の市民活動に参加する場合は、消防団や、PTAになど「既存の活動に参加する」方法しかありませんでした。

そのため、自治会の加入率あげるために地域の仕事の押し付け合いが起き、若者は活動の内容もよくわからず遠慮し、結局活動自体も縮小していく悪循環が生まれてしまいます。

ただ、若い人は地域の活動を「やりたくない」訳ではありません。

実際に話を聞いてみると

- ●「自分の経験や能力を生かしたい」

- ●「社会貢献したい」

- ●「地域の役に立ちたい」

と口にするのです。

では、このギャップ(すれ違い)を解消するにはどうしたらいいのでしょうか?

【事例紹介】全国の「週末ヒーロー」の活動例

これまで紹介してきた市民活動は「地縁型組織」と言われます。

- ●自治会

- ●JAの青年部

- ●商工会青年部PTA消防団

- ●民生委員

このような肩書きの人々は多くの場合、地域の「安心・安全」を支える役割をしています。

一方で、これから紹介する市民活動の方法は「テーマ型」がおすすめです。

「テーマ型」とはNPOや任意のママさんサークル、有志勉強会などのこと。

例えば、

●「A町の子育て支援に取り組んでいます」

●「有機野菜の販売に興味があるので、A市の農業の支援に参加しています。」

このように「A町の住人かどうか」は関係なく、取り扱うテーマに関心を持った「フツーの人が、だれでも参加できる」のがテーマ型の取り組みです。

テーマ型の活動例①|い鉄ブックス(千葉県いすみ市)

いすみ鉄道は、千葉県いすみ市と大多喜町を走るローカル鉄道です。実はこのいすみ鉄道は、人口減少やモータリゼーションの影響により、廃線の危機に直面しています。

そんないすみ鉄道を、「本の寄付」を活用して応援するプロジェクトが「い鉄ブックス」です。

ポイントは「客層を選ばず、だれでも気軽に参加できる」こと。

地元住民の方も、移住者であっても、鉄道マニアの方でも、読書家の方でも、「本」を通してだれもが町のローカル鉄道を応援できるのです。

ちなみにこの事業を運営している株式会社スターレットは、地域の居場所作りや私立図書館の運営をしています。

彼らも「本」と「地域の場づくり」といった「好き」と「得意」を生かして活躍中です。

「◯◯鉄道交通対策協議会」と銘打ち、一部のファンで運営することも可能です。ただ、この境界線のないカジュアルな参加方法があるからこそ、「本」に興味がある子どもからお年寄りまでみんなが参加できるプロジェクトになっています。

テーマ型の活動例②|ぬくぬくママSUN’S(香川県高松市)

ぬくぬくママSUN’Sは、香川県高松市で子育て世帯向けのイベントや講座を企画している非営利型一般社団法人です。

代表理事を務めるのは中村香菜子さん。子育て真っ最中のときに「自分の必要なこと、あったらいいなと思うこと」をやりながら「たかまつ地域づくりチャレンジ塾」などに参加するるうちに、現在の形にたどり着きました。

自治体が実施している子育てサロンが1回100円。しかし、ぬくぬくママSUN’Sでは、1回1000円の参加費を設定しても毎月募集開始と同時に満席になるほどの人気ぶりです。

「孤独な子育てを、共に楽しめるものにしたい。」「子どもも大人もありのままの自分でいられる居場所をつくりたい。」そんな「自分ごと」の気持ちがぎゅっと詰まった活動をしています。

年1回のクリスマスパーティーは、号泣ママさん続出の名物イベントなんだとか(笑)。

さいごに

市民活動は、Jリーグと似ています。J1〜J3のように活躍の場があるほど、裾野がどんどん広がって行きます。

現代には「フツウの人」がある程度の人数が集って互いに切磋琢磨する環境をつくることが求められているのではないかと思います。

なかには「優れたソーシャルビジネスを創出したい!」と考える担当者の方もたくさんいらっしゃるかもしれません。しかし、私はたまたま才能ある「フツウの人」と、とんでもないビジネスが生まれることも、同様に価値あることだと思います。

残念ながら市民活動の中には、下手なビジネスプランを無理に起業させて、「目先の数字をで精一杯。」なんて厳しい現状もあります。

大切なのは、まず「人」です。

そして、「あったらいいな〜を実践するほんの少しの勇気」です。

なにも、一流のカリスマである必要はありません。

「なんとかしよう」とする火種がなくては、何も始まらないからです。

「フツウの人たち」が力を合わせ、自分の無理ない範囲で、自分の関心のあることを楽しむ。楽しんでいたらいつのまにか、地域の課題が解消するなんて例もたくさんあります。

そして楽しいもんだから、時間をかければじわじわと次の担い手がやってくる。

次世代のまだ見ぬソーシャルビジネスやコミュニティが誕生し、大人が社会で活躍するヒーローになる。そんな広い裾野と未来を作っていく取り組みを、一緒にしていきませんか?